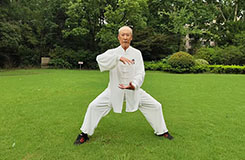

和式太极拳:创始人和兆元论“耍拳”

发布时间:2025-07-07

来源:太极一角 浏览次数:1851

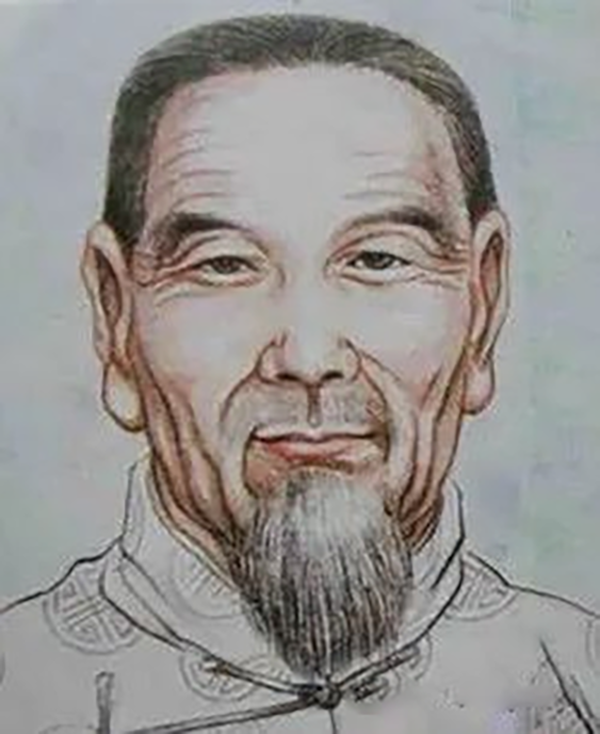

【作者简介】和兆元(1810-1890),清末著名太极拳家,和式太极拳创始人。生于医林世家,十五岁时,拜于一代太极拳名师陈清平门下,开始习练太极拳。他天资聪颖,活泼机敏,有习武天份,且尊师重道,勤奋好学,功夫出类拔萃,深得清萍师赏识,成为陈清萍的入室大弟子,全面继承了师传太极拳理法。

(和兆元)

《耍拳论》①

——和兆元传 和庆喜整理

太极拳用功之为“耍拳”,此是吾和式太极拳独特之处。它的取法是根据老庄自然之道,《易》学阴阳之理及以弱胜强、无为之为之论。以柔中求刚为目的,以轻灵自然为原则,以中正平圆为用功方法,此三者为和氏“耍拳”之准则。

此拳由起步学习,至精、气、神一元化,始终要求自然、松柔、轻灵,像顽童玩耍那样随便。不要用意,使气②,更不可显示发劲。如能由幼童般的体质。因此,按和氏太极拳耍拳准则用功者,可获返老还童的功效。

和氏“耍拳”之用功准则,可使任、督二脉畅通,丹田劲随姿势运转而运行。所谓劲由脊发,膂力无限,是奠定内劲之基础,惟以此准则用功始有此硕果。

点注:

①是和庆喜据祖父传授而整理。

②走架不能故意,意念要守中。如果用意走架行气,心就不能静,必致拳势顾此失彼而散乱。和式太极拳练习时要求意自心出,心意合一,自然而然。

《耍拳解》

——和庆喜

柔中求刚,“柔”者何也?柔,松柔、纯柔、松关节、柔经络。初习者要明松柔之含义,身体须开展放大,不放大达不到柔的目的。柔中有刚,刚柔相济,是功成后的自然表现,非勉强可为之,极柔必至极刚的自然辩证结果。若初习者即求柔中之刚,则是错误的。须知柔不及则刚不至也。勉强得来之刚,也不外后天之力。此“刚”不过是枯槁之脆硬,一折即断,非真刚也。

“轻灵自然”者何?轻,极轻。极轻则极灵,用气则滞。学者用功,身法运转要像三尺罗衣挂在无影树上,在空中迎风飘荡那么轻灵自然。此喻甚当,应切切深思。

何为“中正平圆”?即在用功时的身法要像太极图中的子午线那样垂直中正,上自百会,下至会阴,形成一条直线。运动时,以手平衡姿势运转,前后左右皆以中心线为界,步以走圆,身以行圆。总而言之,一举一动,皆以圆为宗。此应由浅入深,不能急于求成。

何为“懂劲”?指在用功中要遵循太极拳之自然规律。一势一劲,认真运动,到时能逐渐感觉到由丹田发出的劲。气、力、劲本是一体的,而在拳艺的理论实践中却有分别之论,即气是先天自然之气,力是后天人为之力。后天人为之用力,常非用先天自然之气。而太极拳在姿势变化运转中,则以气与力相配合,每势完成时要有气沉丹田之感觉。通过姿势转化,由丹田发出的为劲。所谓懂劲者,即要由丹田发出转化的劲。

何谓“周身相随”?是在耍拳时,要以理论结合实践。首先行动于腰,以腰带动肢体,基础在步,活动于裆;身体平衡运转于手;虚领顶劲,气沉丹田;沉肘松肩,松胯松膝。如此,即形成周身相随运动,方可达内劲、走劲的目的。

拳谚曰:“入门引路须口授。”此言是说,理论固然可以在文字中学得,但书本毕竟不能代替实践。理论是从实践中来的。因此,入门学习时,老师的言传身教尤为重要。如某些技巧要领,用笔是无法表达清楚的,文词一大堆,也不一定能说得清楚透彻。然而在言传身教中,结合实践只用三言两语即可让人理解。古人讲“真传一句话,假传万卷书”。“真传”是直接传,以身作则。“假传”也并非是说假话,而是尽作比喻,是间接的借指,只怕学者不明白,说过来说过去说了很多,然而还是让人难以明白。总之,身传口授是入门之径。

点注:

此篇是和庆喜对祖父有关耍拳论述的阐释,曾在他的弟子中传抄,文字略有不同,此篇为和氏家传。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。

武术传承人 入驻统计

截止到:2025-10-18 19:38

已入驻名师:68人

已入驻传承人:146人