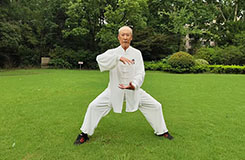

从武术实践到文化体系:论武术文化生成的内在逻辑与外在动因

发布时间:2025-07-09

来源:且说自话 浏览次数:814

一、规律总结:武术技术体系的理论化与文化奠基

武术的本质是对人体运动规律和格斗逻辑的总结。当习练者将踢、打、摔、拿等肢体动作提炼为“手眼身法步”的协调法则,或将攻防经验归纳为“力从地起”“以柔克刚”的力学原理时,这些规律便超越了单纯的技术范畴,形成具有抽象性和普适性的理论体系。例如太极拳将道家“阴阳相生”思想融入拳理,以“棚捋挤按”诠释对立统一的哲学观,使武术技术升华为承载东方思维的文化符号。这种从“实践经验”到“理论抽象”的过程,本质上是文化建构的核心路径。

二、拳理探讨:技术认知与哲学、伦理的深度交织

对拳理的探究必然涉及文化内核的挖掘。以少林拳为例,其“禅武合一” 的理念将佛教 “止观” 思想与拳法修炼结合,习练者需通过 “拳禅一体” 的训练体悟“戒定慧”三学,此时拳理已不仅是技术指南,更是伦理修养的载体。又如咏春拳“中线理论”,既包含人体力学的科学逻辑,也暗合儒家“中庸之道”的处世哲学。这种“技进于道” 的探索,使得武术技术成为文化观念的物质外壳 —— 不理解“以静制动”的道家思维,便难以掌握太极推手的精髓;不懂得“侠之大者” 的儒家伦理,便无法真正践行武术的技击精神。

三、武德与传承:从行为规范到文化基因的代际延续

武德的总结与师承谱系的梳理,构成了武术文化的制度性根基。从《拳经》中“未曾学艺先学礼,未曾习武先习德”的训诫,到师门中“拜师仪式”“师叔师伯”的称谓体系,这些规范本质上是儒家伦理在武术群体中的投射。例如传统武术门派强调“尊师重道”,弟子需遵守“不可恃强凌弱”“不可忘恩负义”等门规,这些准则与宗法社会的道德体系高度契合。而师徒间“口传心授”的传承模式,将拳术技法与师门故事、历史典故融为一体,使武术成为活态的文化遗产 —— 当习练者追溯“形意拳源于岳飞练兵”的传说时,实则在参与民族历史记忆的建构。

四、地域融合:地理环境、民俗传统与武术文化的多元共生

武术的地域差异本质上是文化差异的具象化。北方武术多刚猛迅捷(如八极拳),与平原作战、骑马射猎的生活环境相关;南方武术重灵巧短促(如咏春拳),则受岭南湿热气候、巷战需求的影响。这种差异背后是地域文化的塑造:福建南拳中的“板凳拳”“扁担术”,源自农耕文明的生产工具应用;蒙古摔跤“搏克”的服饰与仪式,承载着游牧民族的草原文化基因。当不同地域的武术技艺交流融合(如明清时期南北武术在镖局文化中的碰撞),便催生了“南拳北腿”“东枪西棍”的文化图谱,而对这些差异的解释(如“北人重力量,南人重技巧”),本身就是地域文化研究的重要议题。

五、师门礼仪:日常实践中的文化无意识传承

即使习练者未刻意探讨文化,武术群体的日常互动也渗透着文化密码。师门中的“晨练拜祖师”“节日团拜”等仪式,看似繁琐的“繁文缛节”,实则是宗法制度的文化遗留——正如儒家礼仪通过“洒扫应对” 塑造人格,武术礼仪通过“抱拳礼”“递贴拜师”等细节,将“尊祖敬宗”“长幼有序”的价值观植入习练者行为模式。这种“日用而不知”的文化浸润,使武术群体不仅是技术共同体,更是共享文化记忆的社会单元。例如太极拳师门中“推手论道”的习练方式,表面是技术切磋,实则延续了文人“以武会友”的雅集传统,暗含士大夫文化的精神内核。

六、文明化转向:从技击本能到“止戈为武”的文化超越

中华文化对“武”的终极诠释,推动武术向文明化方向发展。“不战而屈人之兵”的思想,将武术从单纯的暴力手段升华为“以德服人”的政治智慧;太极“化劲”、形意“顾打”等技法,强调“以柔克刚”“后发制人”,避免正面冲突,体现“和为贵”的处世哲学。这种倾向与西方武术(如拳击强调“击倒制胜”)形成鲜明对比——当柔道通过“投技”“固技”弱化杀伤性,跆拳道以“礼仪、廉耻、忍耐”为精神纲领时,实则都经历了从“野蛮格斗”到“文明体育”的转型,而中华武术更早完成了这种超越。武术不再是单纯的技击术,而是“修身养性”的途径,如戚继光在《纪效新书》中强调“练胆”“练气”,将军事训练与心性修养结合,彰显武术作为文化载体的独特价值。

结语:武术文化——身体实践与文明精神的必然交融

武术文化的生成并非人为附会,而是根植于人类实践的本质:当肢体动作被赋予规律、被纳入伦理框架、被地域文化塑造、被文明精神引导时,其必然从“生存技能”演变为“文化体系”。正如武术的发展史所证明,任何成熟的技术形态都会经历“技术-文化”的蜕变。而中华文化以其深厚的哲学底蕴,使武术成为“道器合一”的独特存在——它既是身体的艺术,也是精神的镜像,更是文明的活态见证。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。

武术传承人 入驻统计

截止到:2025-10-19 01:03

已入驻名师:68人

已入驻传承人:146人