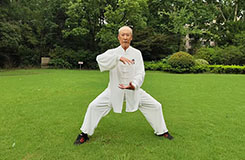

从金戈铁马到市井烟火:一场被遗忘的“降格”,如何塑造了中国武术?

发布时间:2025-07-10

来源:且说自话 浏览次数:898

中国武术曾高踞于士大夫阶层,最终却在民间沃土中绽放出更璀璨的生命力。这一从“庙堂”到“江湖”的下行轨迹,并非简单的位移,而是社会结构剧变、文化重心转移与武术自身生命力迸发共同谱写的壮阔史诗。

在漫长的历史中,武术与士大夫阶层有着深刻渊源。

儒家倡导“六艺”兼备,“射”“御”即含武艺,是士人修身与治国理想的组成部分。先秦贵族佩剑不仅是武器,更是身份象征与尚武精神的体现。

隋唐以后的武举制度,为掌握武艺的士子提供了跻身仕途的通道。唐代郭子仪、宋代狄青等名将,皆由武举或军功显达,成为士大夫阶层中举足轻重的人物。此时武术是通往权力殿堂的阶梯。

部分士大夫将武术升华为修身养性之道。明代军事家、儒将俞大猷在《剑经》中不仅讲棍法技艺,更阐述其蕴含的哲理。戚继光《纪效新书》中对武艺的总结,亦体现了文韬武略的结合。武术被赋予哲理思辨与道德修养的深层意涵。

然而,宋明之际,多重社会变革合力推动武术重心不可逆转地转向民间。

宋代“重文抑武”国策深入骨髓,武举地位下降,武官备受文官压制。士人阶层的主流追求转向皓首穷经的科举之路,武术在精英教育中日渐边缘。

明代中后期承平日久,卫所制度败坏,官方武备废弛,为民间武力兴起埋下伏笔。

庞大帝国的基层控制常显鞭长莫及。面对地方治安混乱、盗匪横行、倭寇侵扰(明中后期),官府力量常力不从心。乡村宗族、商帮镖局、秘密会社等民间组织遂承担起自保责任,对实用武术的需求激增。

明清时期人口激增,土地矛盾尖锐,大量人口脱离土地成为流民、漕工、盐贩等。激烈的生存竞争迫使底层民众将习武视为安身立命、争夺资源的重要资本。

部分落魄的军中武人或士人(如明末清初的遗民)流落民间,客观上促进了军事武艺向民间的传播。

民间智慧则对传入的技术进行转化,使之更适应个人防卫、狭小空间格斗、器械便携等实际需求。

在广阔的民间天地中,武术汲取了新的养分,实现了惊人的蜕变。

摆脱了官方统一操典的束缚,武术在民间依地域、师承、功能(如保镖、看家护院、街头格斗、表演卖艺)分化出众多流派。

各流派在实战中不断锤炼、创新,技术体系日益精细化、个性化。清代吴殳的《手臂录》对民间枪法流派的详细记载,正是这种繁荣的缩影。

民间武术形成了独特的伦理规范——“武德”,强调尊师重道、扶危济困、戒恃强凌弱,成为维系组织与规范行为的重要准则。同时,武术与地方民俗信仰(如祭祀、庙会表演)、戏剧(如武戏)、气功、中医经络学说深度结合,内涵极大丰富。

清中叶以后,“内家拳”(如太极拳、形意拳、八卦掌)的兴起与发展,更是民间武术在哲学思想、养生理念与技术原理上达到新高度的标志。

习武群体(拳场、镖局、帮会、村落)成为重要的基层社会组织形式。武术是成员的身份认同、组织凝聚力的来源和集体行动(如抵御外侮、争取利益)的基础。清代华北梅花拳的传播网络即与其严密的组织性密切相关。

武术从士大夫阶层的殿堂下沉至民间底层,表面看是“降格”,实则是一次伟大的“新生”。它挣脱了身份特权的束缚与官方教条的桎梏,在更广阔、更复杂、更真实的民间社会土壤中,获得了空前的生命力、创造力和适应性。

民间武术的崛起,不仅造就了璀璨的技术宝库和深厚的文化传统,更在传统中国的基层社会结构、组织形态和文化生态中扮演了至关重要的角色。

这一下行轨迹,深刻揭示了中华文明中精英文化与民间活力之间复杂的互动关系——当精英的殿堂走向固化与衰落,正是民间深沉的沃土孕育着文化新生的力量。武术的沉潜与升华,是中华文明韧性的一种独特表达。

这场“下行”运动,最终使武术成为真正扎根于民族血脉的文化基因。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。

武术传承人 入驻统计

截止到:2025-10-19 00:59

已入驻名师:68人

已入驻传承人:146人