咏春拳中线理论与哲学智慧

发布时间:2025-07-08

来源:武术与搏击 浏览次数:961

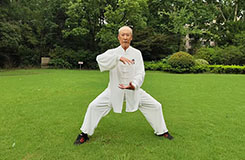

咏春拳作为中国南派武术的代表,其“中线理论”不仅是实战技击的核心法则,更蕴含着东方哲学对空间、力学与生命的深刻理解。这一理论以人体中线为基准,构建起攻防一体的几何模型,将“以弱胜强”“以巧破拙”的武术智慧浓缩于直线轨迹之中。

一、中线理论的几何构建:最短距离的攻防哲学

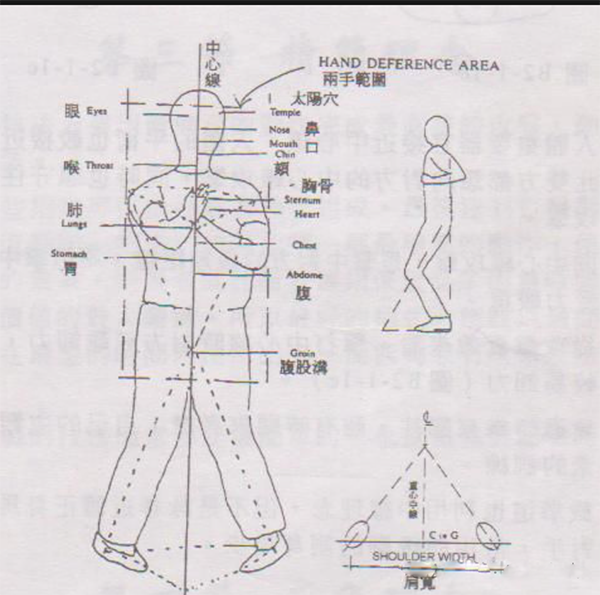

咏春拳的中线理论以人体头顶百会穴至尾闾穴的连线为基准,将敌我双方的中线延伸为一个虚拟平面。这一几何模型的核心在于“最短距离原则”:

攻击效率最大化:沿自身中线向敌方中线直击,可缩短攻击轨迹,实现“同等拳速下,轨迹近者先至”。例如,日字冲拳要求肘部紧贴中线,身体与手臂形成直线发力,使力量直接源于背部大肌肉群,而非单纯依赖臂力。李小龙的截拳道便深受此影响,其标志性的“一英尺击倒”技术正是中线理论的实战化体现。

防守的绝对性:中线平面是人体重心与要害的集中区,包括咽喉、心窝、丹田等致命部位。咏春的实战预备姿势(如二字钳羊马)要求双手前后护住中线,形成“里帘必争”的防御态势。当对手攻击时,守中线者可借助“分水”手法,沿中线平面消解外力,使对方难以借势反击。

二、中线理论的力学逻辑:从“卸力”到“破势”的技击智慧

中线理论不仅关注距离优化,更通过力学原理实现“以小搏大”:

破坏重心:人体重心位于中线附近,攻击中线可直接动摇对手平衡。例如,咏春的“进马破排掌”通过推击中线,迫使对方后退失势;若对手侧身防御,则可转攻其侧面中线,进一步瓦解其稳定性。

限制发力空间:中线防御要求肘部固定于中线一拳距离,既避免力散,又防止对手控制关节。当对手试图绕过中线攻击时,咏春拳手可通过“甩手直冲”心法,在对方撤手瞬间直攻中线,化被动为主动。

借力打力:中线理论强调“来留去送”——当对手进攻时,咏春拳手以桥手黏住对方肢体,通过“听劲”感知其发力方向,再顺势改变其攻击轨迹。例如,若对手以右勾拳进攻,守中线者可先用摊手消解其力,再以膀手将其引向自身中线右侧,使其因惯性失衡。

三、中线理论的哲学内核:中庸之道与立身中正

中线理论是中国传统哲学“中庸思想”的武术化表达:

无过无不及:咏春拳要求攻防动作严格沿中线进行,既不可“过线”暴露破绽,亦不可“不及”削弱效果。例如,撑掌防守时肘部需紧贴中线,若偏离分毫,则可能被对手借势突破。

立身中正的民族精神:中线理论暗合儒家“立身中正”的处世准则。咏春的实战姿势强调身体垂直,膝盖微屈,既保持灵活移动,又避免因倾斜而失重。这种“中正安舒”的状态,不仅是技击需求,更是对“君子不偏不倚”的道德隐喻。

动态平衡的修行观:中线并非静态直线,而是随对手动作不断调整的动态轴心。咏春拳手需通过“朝面追形”技术,始终保持正面朝敌,使中线平面与对手中线重合。这种“以我为主”的战术思维,体现了道家“随曲就伸”的应变哲学。

四、中线理论的现代启示:从武术到生活的智慧迁移

中线理论的价值远超技击范畴,其哲学内核可为现代人提供多元启示:

效率优先的生存策略:在信息爆炸的时代,中线理论的“最短距离原则”可转化为“精准决策”的思维工具——聚焦核心目标,避免无效消耗。

平衡与适应的处世哲学:中线防御的“动态调整”与“借力打力”,启示人们在复杂环境中保持灵活,将外部压力转化为前进动力。

传统文化的当代活化:咏春中线理论证明,传统武术并非“花拳绣腿”,其科学性与哲学性可与现代体育、心理学甚至人工智能领域产生跨学科对话。

结语:中线理论的永恒价值

咏春“中线理论”以一条虚拟直线,串联起几何、力学与哲学的多维智慧。它不仅是技击的黄金法则,更是东方文化对“效率”“平衡”与“和谐”的终极诠释。在快节奏的现代生活中,这一理论提醒我们:真正的力量不在于蛮力,而在于对核心的坚守与对变化的从容。正如咏春拳手在中线平面上以静制动,我们亦需在纷扰世界中寻找自己的“中线”,实现身心的统一与生命的从容。

声明:本网站发布的内容(图片、视频和文字)以原创、转载和分享网络内容为主,如果涉及侵权请尽快告知,我们将会在第一时间删除。文章观点不代表本网站立场,如需处理请联系客服。电话:19955260606 13965271177。

本站全力支持关于《中华人民共和国广告法》实施的“极限化违禁词”的相关规定,且已竭力规避使用“违禁词”。故即日起凡本网站任意页面含有极限化“违禁词”介绍的文字或图片,一律非本网站主观意愿并即刻失效,不可用于客户任何行为的参考依据。凡访客访问本网站,均表示认同此条款!反馈邮箱:603516977@qq.com。

武术传承人 入驻统计

截止到:2025-10-19 03:14

已入驻名师:68人

已入驻传承人:146人